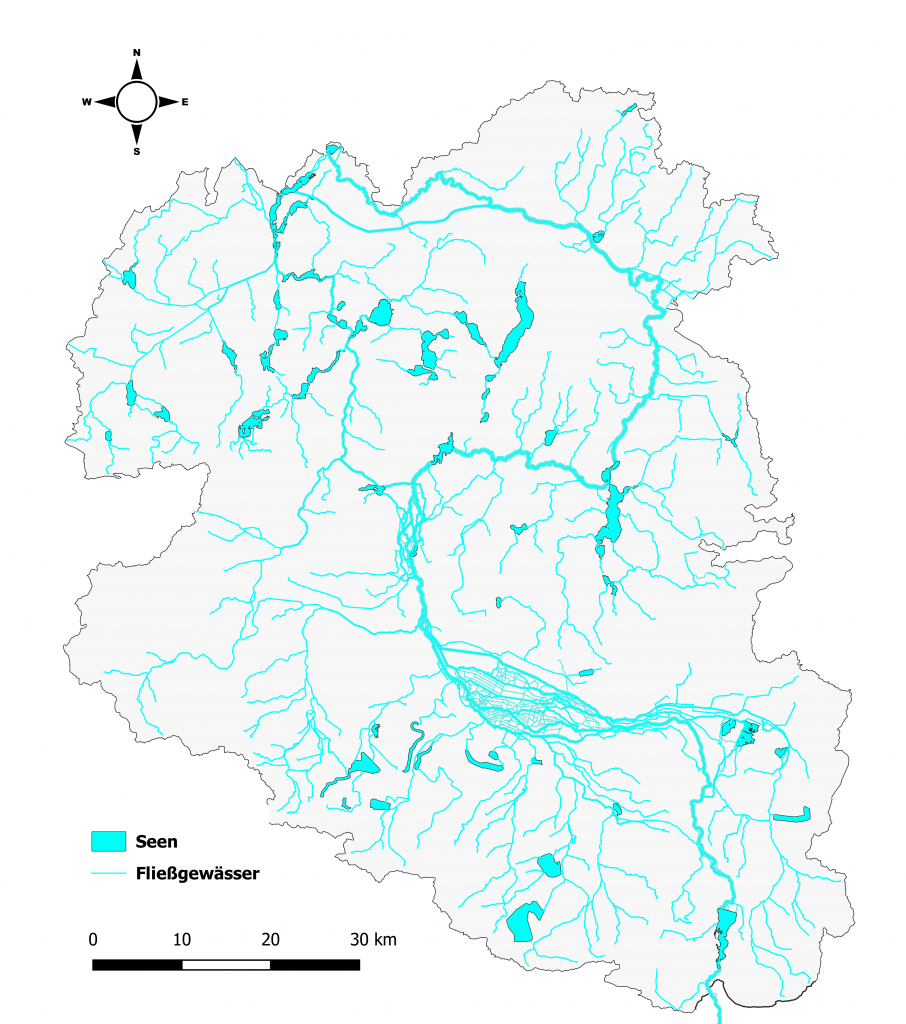

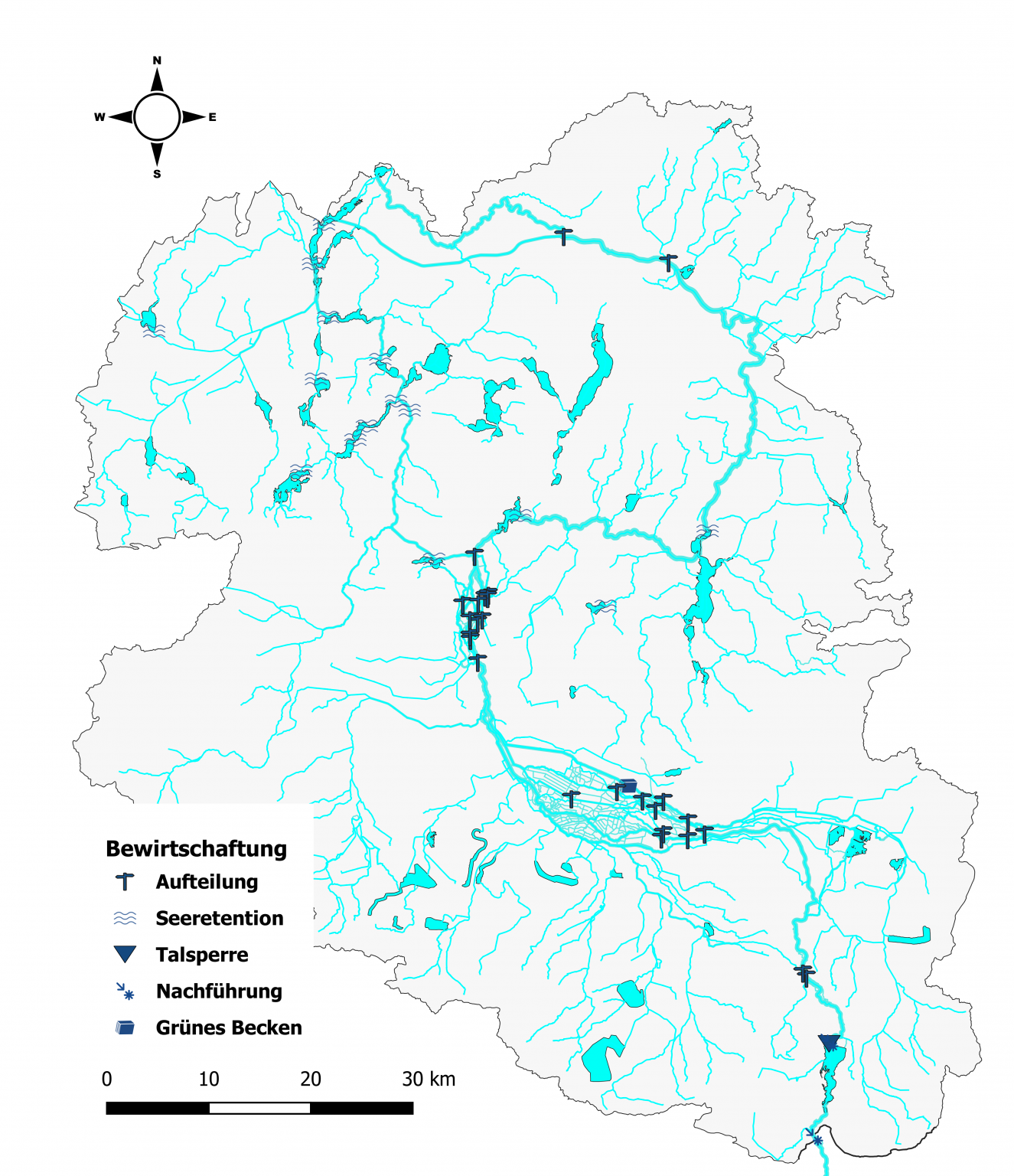

Bisher wurde die Verdunstung über freien Wasserflächen in ArcEGMO in vereinfachter Form mit einem Faktor der potenziellen Verdunstung berechnet. Diese Ansätze beruhten auf meteorologischen Standardverfahren (z. B. Turc-Ivanov, Haude, Penman-Monteith) und ermöglichten eine hinreichend gute Abbildung der Wasserbilanz, berücksichtigten jedoch nicht explizit den Austausch zwischen Wasseroberfläche und der Luft.

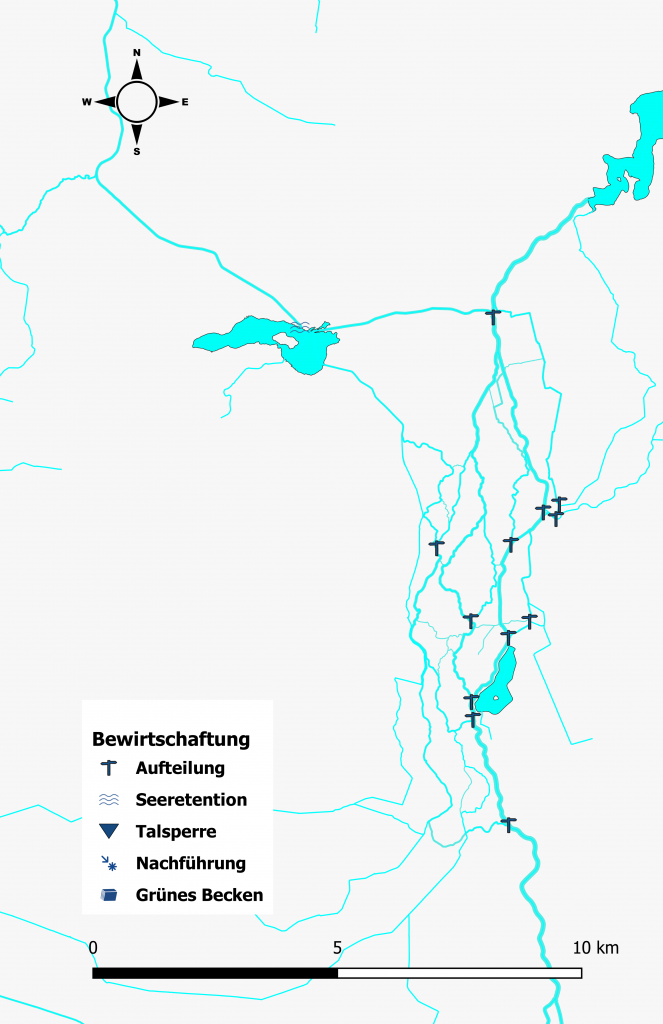

Mit dem neuen See-Modell (Stand 01.03.2023) wurde in ArcEGMO ein physikalisch fundierter Ansatz zur Berechnung der Gewässerverdunstung nach dem Dalton-Prinzip integriert. Grundlage bildet das in DWA-M 504-1 (Gl. 91) beschriebene Verfahren nach Richter [1984], bei dem die Verdunstungsrate aus dem Temperatur- und Feuchtegradienten zwischen Wasseroberfläche und der Luft in 2 m Höhe bestimmt wird.

Dieser neue Ansatz ermöglicht:

die Berücksichtigung von Temperaturunterschieden zwischen Wasseroberfläche und Luft,

sowie eine verbesserte saisonale Dynamik der Seeverdunstung insbesondere bei tiefen Gewässern.

Damit erweitert das See-Modul die Prozessabbildung in ArcEGMO und schafft eine Grundlage für präzisere Wasserbilanz- und Klimawirkungsanalysen in Einzugsgebieten mit größeren Wasserflächen.